高野山訪問記 真言密教の祖「空海」の世界③

- matsuura-t

- 2023年9月9日

- 読了時間: 16分

更新日:2025年1月19日

◯つれづれ日誌(令和5年9月6日)-高野山訪問記ー真言密教の祖「空海」の世界③

すなわち、自分の口で、イエスは主であると告白し、自分の心で、神が死人の中からイエスをよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われる。なぜなら、人は心に信じて義とされ、口で告白して救われるからである(ロマ書10.9-10)

前回も触れましたが、空海の真言密教の特徴は、宇宙の根源者にして世界の創造者である大日如来自身の中に先ずどぶんと飛び込み、この大日如来から出発する宗教、即ち、「神からの宗教」と言えるでしょう。若き日、山谷を巡って修行し、室戸の洞窟で真言を唱えながら、「明星が口から入ってくるという神秘」と出会ったあの神体験こそ、空海の信仰的原点であり、空海はあの日、家庭盟誓8番にある「神人愛一体」の境地の原型を体験しました。

【即身成仏の道】

即ち、空海の真言密教は、大日如来が本尊で、この大日如来と一体(梵我一如)となることにより「即身成仏」できるというのが根本の教えであります。即身成仏とは、今この世に体のあるうちに仏になれるという教えであり、ここに身体を否定する従来の仏教と、身体を(その慾望までも)全面的に肯定する密教との違いがあります。

そして「即身成仏」するための修法が、「三密加持」(さんみつかじ)であるというのです。「三密」とは、密教の重要な概念で、大日如来の身体活動(身)と、言語活動(語)と、精神活動(意)の三つのことを言い、「加持」とは仏が衆生に力と加護を与えることです。

そして人間の身体の行為である身(動作)、言語表現である口(言葉)、心のはたらきである意(意思)の三つの行為(三業)、即ち身・口・意をもって仏の三密と感応(三密加持)することにより「即身成仏」できるというのです。即ち、手を組み合わせてその如来を象徴する形を作り(印契)、煩悩を焼きつくす護摩をたき、口に真言(マントラ)を唱え、心の中でその如来と一体化する「三密加持」の行(瞑想行)であります。

ローマ書10章9節に「心で信じ口で告白して救われる」とある通り、真言密教の三密加持は、キリスト教の信仰告白と瓜二つです。特にカトリックには、心で自らの罪を悔い改める「悔悛」、次に口で罪を言い表す「告白」、そして身体で罪を償う「賠償」の3段階からなる「告解」(悔悛の秘蹟)というサクラメントがありますが、これは正に身・口・意で行う三密加持そのものです。

こうして大日如来と一体となり即身成仏を成就することになります。そして三密は人間の理性を越えた世界であるので、「密」と言われます。この秘密(奥義)は三密加持、キリスト教的に言えば信仰告白によって知り得るというのです。

【最澄と空海、天台と真言密教】

最澄と空海は平安時代初期の二大宗教(天台宗と真言密教)の開祖ですが、最澄と空海の仏教を対比したとき、最澄の仏教は神(仏)への宗教、空海の仏教は神(大日如来)からの宗教、いいかえれば、一方は悟りの宗教であり、他方は啓示の宗教と言えるでしょう。

さて空海は、806年10月(32才)、多難の航海の末、やっと唐から博多津に帰着しましたが、違反帰国により大宰府に留め置かれ、三年間を筑紫の観世音寺で過ごすことになります。空海は、唐から持ち帰った多数の経典類、両部大曼荼羅、祖師図、密教法具、阿闍梨付嘱物などの目録である「請来目録」(しょうらいもくろく)を朝廷に提出しました。これを見た最澄は、自ら持ち帰った密教が不完全なものであることを改めて自覚し、空海から真正な密教を学びたいとの思いもあり、空海の入京に尽力しました。809年(35才)、空海は許されて入京し「高雄山寺」に入りました。

<天台教学の最澄、真言密教の空海>

伝教大師最澄と弘法大師空海は同時期に遣唐使として中国(唐)へ渡りますが、当時の最澄は桓武天皇の信頼厚く、通訳付きの公費の還学生でしたが、空海は無名の自費留学生に過ぎませんでした。最澄は入唐前、既に比叡山上に一乗止観院を建立し、桓武天皇から厚い帰依を受けていたのです。いわば二人の差は海外視察の大学教授と、長期留学を課せられた学生ほどの違いがあったというのです。

入唐した最澄は、天台宗の聖地である天台山で天台教学を学びました。仏教の「法華経」という経典の教えに基づいて、天台山にて思索と修行を行ったのちに、智顗(ちぎ)が創始したのが天台教学です。インド発祥の仏教を中国に合うように体系づけ「全ての人が悟りを開ける」という教えを説きました。そうして最澄は、すべてのものに仏性が宿るという「山川草木悉有仏性」(さんせんそうもくしっかいじょうぶつ)や、「道心あり一隅を照らす、此れ則ち国宝なり」といった言葉に象徴される思想に発展させていきました。

一方、空海は当時の「真言密教の最高峰」と呼ばれていた青龍寺の「恵果」阿闍梨に学び、免許皆伝のような「灌頂」(かんじょう)を受け、密教の正式な継承者として日本に戻りました。インドの金剛智、不空、そして恵果に引き継がれた密教を、より体系的に言語化し完成したのが空海の真言密教であります。即ち空海は、土俗の呪術として多分に雑多な状態にあった密教を、破綻のない体系として新たにまとめ、本場のインドや中国にもなかった思想体系を築き上げました。

実は恵果は、不空から胎蔵界と金剛界というふたつの世界を受け継ぎましたが、未だこの二つの曼荼羅の世界を統合出来ずに空海にバトンタッチいたしました。大日教が示す胎蔵界と金剛頂経が教える金剛界を、空海は胎蔵界曼陀羅(414尊)を女性原理、金剛界曼陀羅(1461尊)を男性原理と捉え、この相対的な二つを総合し体系化しました。このように空海の最も大きな業績は日本に密教をもたらし、真言密教という新しい密教を確立したということであります。

<最澄の密教と空海の真言密教>

最澄も空海も密教を日本に持ち帰りましたが、最澄の学んだ密教はまだ中途半端でしたので、帰国後、最澄は空海に師事して密教を学ぶことになります。最澄は密教の最初の伝来者であっても、密教人間ではなく、我が国の最初の密教人間は空海でした。812年(最澄46才)、最澄は高雄山寺に赴き、空海から金剛界の結縁灌頂(けちえんかんじょう)を受け、続いて弟子たちと共に、胎蔵の結縁灌頂を受法しています。

真言宗の密教を東密、天台宗の密教を台密と呼びますが、しかし密教の位置づけについて二人はまったく違う立場に立っていました。最澄のほうはあくまでも天台宗が中心で、天台の教学に最高の教えを見出だし、密教も天台と同じ大乗仏教だと考え、天台宗の中に密教を位置付けました。しかし空海は密教の反対概念として、他の仏教の教えを「顕教」と呼び、密教以外のすべての顕教を包含する教えとして真言密教を位置付けました。

このように何を最高と見て、最高の教えにするかというところで明らかな違いがありました。最澄と空海は10年程交流関係を持ちましたが、816年(空海42才)に訣別しています。2人の訣別には、 最澄からの「理趣釈経」の借覧要請を空海が拒絶したことや、最澄の愛弟子泰範が空海の下へ走った問題もありますが、なんといっても法華一乗を掲げる最澄と真言密厳を標榜する空海とは、その仏教観が根本的に違っていました。

普通、仏教では釈迦を中心にしていますが、密教の場合、歴史的釈迦を越えて、法身仏たる大日如来を中心にし、しかも、釈迦には言葉で説いた教えの他に言葉で説かれていない秘密の教え、即ち大日如来の説法があると考え、その秘密の教えが最も重要であるというのが、空海の立ち位置であります。平たく言えば釈迦離れで、ある意味で密教は仏教というより「大日如来教」といったほうが正確かも知れません。

本来、仏教では悟りを得るために、何度も何度も輪廻転生して、生まれ変わりながら修行し続けて、非常に長い期間がたってようやく成仏(三劫成仏)できるというのが基本ですが、空海は著書『即身成仏義』の中で、「この身のままで速やかに仏になる」という教えを書き残し、それが前述した身口意による「三密」修行であります。また『十住心論』は空海の主著ですが、そこでは心の在り方を10の段階に分け、最も低い段階の無知から、仏教以外の宗教を経て、小乗→大乗→密教と進み、その頂点に真言密教が位置するとしています。

<山岳仏教>

最澄と空海は、それぞれ中国の唐に留学し、最澄は天台宗、空海は真言宗を日本にもたらし、これを定着させました。この二人の違うところは、純粋な最澄は終生、堕落した奈良仏教と対立したのに対して、空海は政治力もあって奈良仏教を包含してしまったことであり、さらに違うところは、最澄の天台宗からは、最澄の未完を補填すべく、法然・親鸞・日蓮・道元・栄西など鎌倉仏教の祖師を輩出したのに対し、真言宗は、完結していた空海を越える人物がついぞ出なかったことです。最澄は宗教的秀才であり、空海は超人でありました。

一方この二人の大きな共通点は、山野で厳しく修行し、山にお寺をつくったということです。それぞれ比叡山と高野山を建立しましたが、彼ら以前の奈良仏教は、東大寺や興福寺など、いずれも都の中にあり 、しかも「鎮護国家仏教」としてかなり政治と密着した関係にあり、世俗化していろいろな弊害も出てきていました。

もちろん、国を守るという意味では、最澄や空海も鎮護国家を重視しましたが、山奥にこもって修行を深め、そこに大規模な教団をつくり、弟子たちを育てていきました。古来日本には「山」、即ち山岳が聖なる地として崇められた伝統があり、修験者は儀礼的に死を通過したうえで、母なる山で胎内修行をし、新しい生を受けて山から出てくるというのです。

前回触れた通り、空海は大学を辞めて四国の山野で自然を相手に修行しました。そして最澄は著書『山家学生式』(さんげがくしょうしき)を顕し、その中で、「草庵を房と為し、竹葉を座と為し、生を軽んじ、法を重んじ、法をして久住せしめ、国家を守護せん」と記し、大乗戒を受けて天台宗の僧侶になれば、12年間一切比叡山から下りず、命がけで修行に専念し、仏法を弘めなさいという非常に厳しい教えを唱えました。

<理趣経について>

さてことの流れで、『理趣経』について、少し触れておきます。

前にも述べましたが、真言宗が重要とする経典は3つあり、『大日経』『金剛頂経』『理趣経』であります。大日経と金剛頂経は即身成仏するための理念や修行法を説いている実践的な経典であり、『理趣経』は、 真実の知恵(般若)の極致(理趣)は現実の愛欲や欲望をそのままの形で汚れないものとして肯定できる立場、即ち「自性清浄」(本来は清らかであること)を説いており、この苦楽を超越した絶対境(大楽)が悟りであると説いています。

仏教において顕教では、男女の性行為は否定される向きが強いですが、これに対し『理趣経』では欲望を完全否定していないことから、「男女の交歓を肯定する経典」などと色眼鏡的な見方で語られることがあったり、 男女の性愛を肯定する「十七清浄句」には、「欲心を持って異性を見ることも、清浄なる菩薩の境地である」などとあり、欲望の単なる肯定であると誤解されたり、また極端なときには男女性交=即身成仏であるとするような極論があります。

しかしこれは真言密教の、本来は清いという意味の「自性清浄」を端的に表したもので、 「人間の欲望自体は本来は不浄なものではない。しかし、それらの欲望を誤った方向に向けたり、自我にとらわれる場合が問題である」という意味であるというのです。即ち、「清浄な気持ちで泥水に染まらず、大欲を持って衆生の利益を願うのが 自性清浄である」というのが本意であります。原理講論総序に、「 善の欲望を成就しようとする本心の指向性(大欲)と、これに反する悪の欲望を達成させようとする邪心の指向性(我欲)とが、同一の個体の中でそれぞれ相反する目的を指向して、互いに熾烈な闘争を展開するという、人間の矛盾性を発見するのである」とある通りです。

つまり、理趣経は、ある意味で性善説に立つ教えであり、原理講論にも「人間はだれでも悪を退け、善に従おうとする本心の指向性をもっている」とあります。即ち性愛は絶対性において肯定されるというのであり、言い換えれば、神(本心)の許諾のもとにおける性愛であります。それにしても、密教は 煩悩までも大胆に肯定する、あっけらかんとした現実肯定の仏教という側面があることは確かです。

【高野山と東寺】

さて空海は、京に上ることを許され、809年(35才)、和気清麿の氏寺である「高尾山寺」に居住することになりました。平安京の西北にそびえる高尾山を、東北にそびえる比叡山に匹敵する山とみなし、嵯峨天皇はその中腹にある由緒ある高尾山寺を空海の居住地として許可しました。こうして、高尾山寺に移り住んでから、923年(49才)に平安京の東寺を預かるまで14年間を、ほとんど高尾山寺で暮らすことになります。

この間空海は、多くの著書を書き、恵果から伝授された密教の教えを、自分の言葉で体系的にまとめるという困難な作業を行い、真言密教を確立しました。

<鎮護国家の修法>

そうして813年(39才)、機を見るに敏な空海は、薬子の変などで混乱した国家を鎮めるため、護国経典の読誦などの修法を高尾山寺で行いたい旨の「上表文」を書き、これを嵯峨天皇は勅許しました。11月1日、空海は弟子たちを率いておごそかに修法を執り行いました。焚かれる護摩木の妖しい火、護摩壇に飾られた金属の法具類、その中で手に印契を結んで真言を唱え、鮮やかな法具類を駆使する空海の神秘で息を飲む華麗な修法に、参列した皇族・貴族らはみな圧倒されました。筆者は、これらの密教の作法・儀式は、旧約聖書レビ記に出てくるイスラエルの幕屋の祭司の儀礼とよく似たものを感じて、何か不思議な緣を感じました。

また同時期「高雄山寺」にて金剛界結縁を開壇し、さらに胎蔵灌頂を開壇し、入壇者は最澄を始め、その弟子円澄、光定、泰範のほか190名にのぼりました。こうして真言密教は上層部から始まって、全国に布教の波を起こしていくことになります。

<高野山下賜の勅許>

816年(42才)、密教修行の道場建立のため「高野山」下賜の請願書を書き、朝廷はこれを勅許されます。この請願書には、「禅定修行する道場を建立したいので、紀伊の国の南山(和歌山県紀の川の南にある高野の山地)を与えて頂きたい」と書かれていました。「四面高嶺にして人跡稀な場所である」と記している通り、紀の川の南にある高野の山地は、周囲を海抜1000mの八つの峰に囲まれた標高800mの山地であり、山頂は南北2km、東西6kmに渡って平らで広々としています。また山地のいたるところに清流が走っており、そこは禅定修行する根本道場を建てるには絶好の環境でした。この地を見出だすに当たって、高野山の地主神である狩場明神か犬と共に現れ、この犬が空海を高野の地に導いたという伝説があります。

この願ってもない山上の平地に、大日如来を中心に、大日経と金剛頂経の世界を再現するという伽藍配置構想は、胎蔵界を象徴する大塔と金剛界を象徴する西塔を配置させるという雄大なもので、早速弟子をつかわして高野山を整備させ、同地に密教人間を育てる子宮としての密教の聖地「金剛峯寺」を建立しました。

高野山金剛峰寺正門 金剛峰寺阿字観道場 御本尊御開帳

また822年(48才)、朝廷の要請により、東大寺に灌頂道場(真言院)を建立し、鎮護国家や厄災治癒の修法を行いました。平城上皇に灌頂を授けたのもこの道場においてでありました。そして823年(49才)、嵯峨天皇より「東寺」を賜り、ここを京における密教の根本道場とします。 これより832年高野山に隠棲するまでは、空海の東寺時代でした。

828年(54才)、「大僧都」になり、東寺の東に私立の教育施設「綜芸種智院」を開設し内典・外典を教授しました。当時の教育は、貴族や郡司の子弟を対象にするなど、一部の人々にしか門戸を開いていませんでしたが、綜芸種智院は庶民にも教育の門戸を開いた学校でした。また、この頃空海の主著と言える『十住心論』と、これを簡略した『秘蔵宝鑰』(ひぞうほうやく)を書いています。

<入定>

高野山の伝承によれば、空海は62才の835年3月21日、寅の刻を入定のときと決め、入定 の一週間前から住房中院の一室を浄め、一切の穀物をたち、身体を香水で浄めて座禅し、手に大日如来の定印 を結び、弥勒菩薩の三昧に入られたといいます。死病に抗って醜態を晒すことなく荘厳な死を遂げることを願い、五穀を断って肉体を衰えさせた末、835年3月21日に同地にて入定し(享年62才)、荼毘に付されました。

遺言で「56億7000万年後に弥勒菩薩と共に下生する」との言葉を遺しており、高野山では、空海は衆生の救済のためにいまでも禅定して生きておられるとの信仰を持ち続けています。 これは一種のメシア思想であり、空海は唐で盛んだった景教の影響を受けたと思われます。死後90年後の921年、醍醐天皇より「弘法大師」の諡号(しごう)を賜わりました。

【その後の空海ーお大師さんと同行二人】

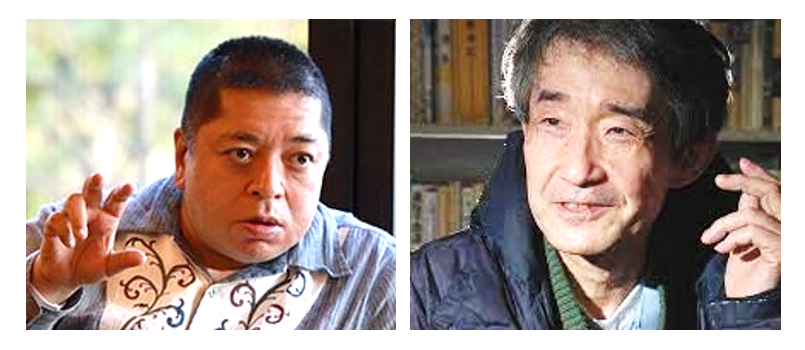

空海は呪術的な密教を、哲学的に体系化した偉大な思想家でしたが、それだけではなく、加持祈祷を行う呪術的・神秘的宗教家であり、更に書道・医学・土木と言った文化的・世俗的知識にも通じていたマルチ人間でありました。梅原猛は空海を、宗教的な隠遁や孤独を好む思想的・神秘的性向と、政治や世俗に通じる世俗的性向という二つの中心点を有する「楕円的人間」と評しましたが、これは、純粋な宗教性に徹した最澄を「円的人間」と評した人物観と対極にあります。

従って空海は「お大師さま」と慕われ、この大師信仰はただ真言宗の信者だけでなく、日本人の多くの人々に及び、国民的人気を得ました。かって松下正寿先生が、「文鮮明先生は空海のような人」といわれましたが、確かに文先生は空海と同様、多方面に業績を残された天才的なマルチ人間でした。

高野山金剛峯寺を本山とする真言宗では、「南無大師遍照金剛」と唱題しますが、遍照金剛(へんじょうこんごう)とは空海の灌頂名であり(キリスト教でいう洗礼名)、このように一僧侶の名を唱えて帰依するというのは、おそらく真言宗のみだと思われます。つまり、空海はもはや人間ではなく、正に神仏であり、怨霊を鎮めたり、人間の様々な不幸や病を治癒する力を持つものとして崇められたというのです。

この大師信仰の典型的な現れが、いわゆる「四国八十八ヶ所霊場巡り」であります。つまり、人間には88の煩悩があり、四国霊場を八十八ヶ所巡ることによって煩悩が消え、願いがかなうといわれています。徳島阿波(発心の道場-1番から23番)、高知土佐(修行の道場-24番から39番)、愛媛伊予(菩提の道場-40番から65番)、香川讃岐(涅槃の道場-66番から88番)に至る1450キロを巡拝し、最後に高野山に向かいます。

宗教新聞編集長の多田則明氏は著書『空海さんとふたり-田舎暮らし』(P51)の中で、四番札所の大日寺住職の言葉「いつもお大師さんがそばにいてくださるというのが真言宗の救いのかたちではないか」にいたく共感し、遠藤周作の『沈黙』のテーマである「同伴者イエス」にちなんで、「同行二人」、即ち空海さんとふたりを大事にしているといいます。

このお大師さんとの「同行二人」は、聖書の重要なテーマである「神が共にある」と瓜二つであります。「わたしは必ずあなたと共にいる」(出エジプト3.12)、「わたしは、モーセと共にいたように、あなたと共におるであろう」(ヨシュア記1.5)、「その名はインマヌエル、『神われらと共にいます』という意味である」(マタイ1.23)とある通り、「神が共におられる」ということは、聖書全体を貫く中心的なメッセージであり、聖書は様々な場面で「神様(イエス様)は私達と共におられる」ことを語っています。

特に兄エソウの怒りを避けてハランの地に向かうヤコブが、途上石を枕に仮寝した時見た「ベテルの夢」(神の家)は有名です。

「 わたしはあなたと共にいて、あなたを守り、わたしは決してあなたを捨てない」(創世記28.15)

真っ暗な夜、凍える野原にただ一人、不安と後悔の中で身を丸めるヤコブにとって、神が傍に立って、「見よ、私はあなたと共にいる」と告げられる神様の声はどんなにか励みになり救いになったでしょうか。この夢は、後世「ヤコブのはしご」として知られています。

こうして四国八十八ヶ所巡りに象徴されるように、お大師さんとの「同行二人」は、正に大師信仰の真骨頂であります。「空海はオカルト的だ」との批判もあり、また真言宗自体は浄土真宗など鎌倉仏教系に比べ信者数は少ないですが、空海の知名度は圧倒的であり、宗派を越えて国民的な親しみを受けているというのです。

筆者は、一の橋から空海の廟(墓所)である「奥の院」までの2kmを歩きましたが、なんとその両脇には、延々と続く墓や慰霊碑が20万基も並んでいました。その中には、織田信長を始め、武田信玄、上杉謙信、石田三成、明智光秀、豊臣家御一同など戦国武将の墓石が並んでいて、さながら「日本の墓所」の感がしました。せめて空海と共に、その功徳にあやかりたいという一念でしょうか。

以上、高野山訪問記と銘打って、空海の生涯や、その思想と業績、そして真言密教について、大急ぎで概観いたしました。今後、これを機会に、大日経と聖書、仏教とキリスト教の橋渡しのような新たな研究が生まれてくることを祈念しつつ、一旦筆を収めることにいたします。(了)