松下正寿著『文鮮明 - 人と思想』を読み解く -- 本格的な文鮮明伝への一里塚。

- matsuura-t

- 2024年12月5日

- 読了時間: 14分

更新日:2025年11月5日

◯徒然日誌(令和6年12月4日) 松下正寿著『文鮮明 - 人と思想』を読み解く- 本格的な文鮮明伝への一里塚。

また、雄やぎと子牛の血によってではなく、ご自分の血によって、ただ一度だけ聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられました。(ヘブル9.12)

プロローグ

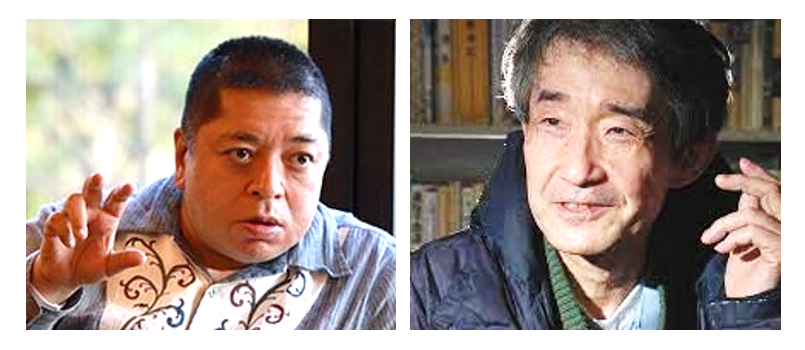

先般、松下正寿著『文鮮明- 人と思想』(善本社)を読み直した。著名な神学者・牧師の高倉徳太郎(1885~1934)の自殺について、元立教大学総長の松下正寿氏が、本書で贖罪論の視点から詳しく論評されていた。

筆者は、かって帝国ホテルにあった久保木修己元UC会長の事務所をお借りし、当時、世界平和教授アカデミーの会長をされていた松下氏を囲む勉強会を何度か持ったことがあり、この時の松下氏の聖書解釈・原理解釈が意外であり、また納得できるものだったので深く印象に残っていた。もう40年以上も前の話しなので、すっかり忘れていたが、改めて筆者の心に甦り、松下氏と著書『文鮮明 - 人と思想』について、再度検証することにした。

筆者は、今回の「松下正寿著『文鮮明 - 人と思想』を読み解くー本格的な文鮮明伝への一里塚」と題する論評において、a.文鮮明伝の意味と必要性、b.松下正寿の人と思想、c.松下正寿著『文鮮明 - 人と思想』の書評(特に高倉徳太郎の自殺の意味)、という3点から論じることにする。

【切望される文鮮明伝】

さて筆者は、3年前、『久保木修己著「愛天愛国愛人」を読み解く』という本を出版したが、この『愛天愛国愛人』という本は、久保木会長の自叙伝とも言うべき性格があり、筆者はあとがきの冒頭で、「とかく多くの自叙伝が『自画自讃』型で説教調の自己本位のものであり、読むに耐えないことが多々ある中にあって、この久保木修己著『愛天愛国愛人』には、そのような臭味や違和感がなく、読んで爽やかさが感じられる稀少なものであります」と記した。そして、「筆者はかねてより、多くの教祖や卓越した宗教家について、第三者の手による伝記的著作が多々見られる中にあって、久保木修己という稀有な宗教家について、それが見られないことに寂しさと不満を感じで参りました」と記した。

当時、作家の佐藤優氏が、創価学会の池田大作氏の伝記とも言うべき600ページにも上る著作『池田大作研究-世界宗教への道を追う』(朝日新聞出版)を書いたが、これは佐藤氏が朝日新聞の週刊誌「AERA」に43回に渡って連載した「池田大作研究」を単行本にしたものである。

筆者はこの佐藤氏の本を手にした時、28年間に渡ってUCの会長を全うされた久保木会長に関して、何故、第三者の手による本がないのかということに、寂しさと不満を感じたのである。筆者が『久保木修己著『愛天愛国愛人』を読み解く』という本を書いた動機の一つが、まさにこのことにあった。それは、文鮮明先生についても、更に言えることである。

周知の通り、弘法大師空海に関する伝記本はあまたあり、またイエス・キリストに関する伝記本も数知れない。日本人では、遠藤周作著『イエスの生涯』(新潮文庫)や若松英輔著『イエス伝』(中央文庫)などがある。しかし、歴史上、最大かつ最高の宗教家というべき文鮮明先生に関する伝記本は、自叙伝『平和を愛する世界人として』の他には、神学者による本格的な伝記本は未だ出ていない。これは大変寂しいことであり、筆者は『評伝-文鮮明師の生涯と思想』(仮称)と言った歴史的、学術的な本が世に出ることを切望する。

しかし、そのような中にあって、松下正寿著『文鮮明 - 人と思想』(以下「本書」と呼ぶ)は、本格的な文鮮明伝の先駆けとなるもので、著名な学者にして聖公会のキリスト教徒である松下氏の手によるものだけに、大変注目に値する。筆者は遅まきながら、この本を読み直すと共に、松下氏の文鮮明観・原理観に多いに示唆されるものがあった。なお、有識者による評伝としては、他に那須聖著『牢獄の救世主』(善本社)がある。

【論評 松下正寿著『文鮮明 - 人と思想』】

さて、『文鮮明 - 人と思想』(善本社)を書かれた松下氏とは如何なる人物なのだろうか。そして松下氏は文鮮明先生を如何なる人物と見ておられたのであろうか。松下氏は、冒頭、文先生を評して「空海のような人」と形容された。空海の即身成仏やリアリズムの思想、そして風貌が近似しているという。松下氏は、文先生に見られる「心身一如」「聖俗一致」「神人合一」の思想に多いに共感されたのである。

そして、文先生は、松下氏に神や聖書やキリストの話など、説教じみたことを全くせず、現実問題の解決、即ち、松下氏の宿泊問題、韓国留学(77才)の時の計らい、車や寄宿舎の手配など現実的な気配りをされる世事に長けた人だという。即ち、文先生は聖職者でありながら、世俗的事柄にも秀で、この点、松下氏の思想と大いに共鳴するものがあった。

松下氏は、松下家三代目のクリスチャンとして、当然の如く牧師になるべく定められていたが、立教大学で神学から商業(商学部)に専攻を変えたのである。いわば、聖職者の道から、敢えて世俗の道へ舵を切った。しかしそれは決して信仰を捨てたからではなく、聖俗一致の思想からだったのである。後述する高倉徳太郎は、松下氏とは逆に、東大法学部を中退して、東京神学社へ入り、世俗を捨てて牧師になる道を選択した。

<クリスチャン松下正寿の来歴>

松下氏は祖父が聖公会の牧師であり、三代続くキリスト教徒であった。松下氏は青森県八戸市の八戸聖公会で育ったと証言した。従って、キリスト教的な罪意識は小さい時から叩き込まれ、キリスト教教理の根幹である「贖罪論」は、何冊もの神学書を読み漁って研究したという。その中でも、藤原藤男著『贖罪論』やバルトの『ロマ書』は分かりやすかったという。その松下氏は、贖罪論に関する既成キリスト教会とUCの解釈の違いは、決定的な違いであり、「(両者に)妥協の余地はない」(本書P44)と指摘された。自らの罪意識について本書に次の通りある。

「私は三代目のクリスチャンで牧師の家で育ったから、キリスト教的罪の意識を持っていた。私は罪の意識が強烈であったから、罪に悩み、神に祈って罪を懺悔し、罪の赦しをこうた。同じ罪を何度も犯し、その都度罪の意識で悩まされた、くるしみ、そしてまた同じ罪を犯した。結果はむしろ逆であった」(本書P53)

松下氏は「文先生は説教によってではなく、実行によって私に真理を教えた。文先生は私の運命に大きな影響を与えた」(本書P80)と語り、晩年、文先生に帰依した。しかし、これはキリスト教を捨てた「転向者」という意味ではなく、自分なりにキリスト教を信じているが、キリスト教に疑問を持っていた問題に回答を与えてくれたのが、文先生だったという。

はずかしながら、今まで筆者は、松下氏がかくも真剣なキリスト教徒であることを知らず、本書によってはじめて知ることになった。松下氏は神学者でもあったのである。

以下、簡単に松下正寿氏(1901~1986)の来歴を記しておく。

松下氏は、日本の国際政治学者、政治家、弁護士という華麗な肩書を持ち、第5代・6代・7代立教大学総長、参議院議員(1期)、核兵器禁止平和建設国民会議(核禁会議)初代議長である。1922年に立教大学商学部を卒業し、コロンビア大学でドクター号を取得し、カールトン大学で学士号を取得したほか、ミネソタ大学やジョンズ・ホプキンス大学にも留学した。

1929年、28歳で母校である立教大学に教授として着任した(1943年5月、立教大学を辞職)。1946年に始まる極東国際軍事裁判(東京裁判)では東条英機の弁護人を務めた。戦後は自著『米洲広域国際法の基礎理念』がもとで公職追放されたが、追放解除後に復職し、1955年、立教大学の総長に選出された。1967年、松下は都知事選挙のため立教大学総長を辞任した。

1967年、民社党の要請(自民推薦)で、東京都知事選に立候補するも、社共推薦の美濃部亮吉に敗れた。1968年7月の第8回参議院選挙に民社党公認で東京都選挙区から出馬し、初当選を果たした。

強固な反共主義者として知られ、民社党系の核禁会議の結成に尽力し、1970年代以降、文鮮明氏を師と仰ぎ、世界平和教授アカデミー会長、世界日報論説委員、宗教新聞社社主を務めるなど統一教会の関連団体で要職を歴任した。なお松下氏は、立教大学初代学長元田作之進の娘と結婚しており、元田氏は義父にあたる。(Wikipedia)

<高倉徳太郎の自殺と松下正寿の贖罪観>

さて松下氏は、著名な神学者・牧師であった高倉徳太郎の自殺について、本書の中で贖罪論の視点から詳しく論評している。高倉は妻子のある身だったが、信者の女学生と恋に落ちて、結局、48才で自殺した。

松下氏は本書で、UCとキリスト教会との決定的な差は、贖罪論にあり、そこに妥協の余地はないと述べている。他には洗礼ヨハネをどう評価するかなどの違いがあるが、贖罪論の違いから見れば大したことはないという。松下氏は本書で次のように記している。

「既成教会は、神は世を救うためその独り子であるイエス・キリストを世に送り、肉体をとらしめ、十字架にかけ、その血と苦しみによって人類の贖いをされたと教える。それゆえ十字架の贖いを信じることにより完全に救われるというのである。一方、統一教会では、キリストによる人間の救いは、生きて地上天国を実現(神の御旨を完成)して初めて成就されるとしている。然るにユダヤ人はその不信のため却ってイエスを十字架にかけて殺してしまった」(本書P44)

贖罪論とは、罪がイエス・キリストの十字架の血によって洗い清めらるという神学であり、その贖罪の恵みは神の一方的恩寵によるという。聖書に「また、雄やぎと子牛の血によってではなく、ご自分の血によって、ただ一度だけ聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられました」(ヘブル9.12)とある通りである。松下氏は、この信仰、この神学こそが、とりわけプロテスタントの力の源泉になったという。イエスの十字架は神の予定であり、十字架によるキリストの血は西洋文明の核になったというのである。故に西洋文明は鮮血の文明で、闘争的、排他的であるという。

松下氏は、三代目のクリスチャンとして、この伝統的贖罪論を教えられた。松下氏は自ら罪に悩んだ若き日を次のように述懐した。

「罪の意識が強く、そしてその罪の悩みが深刻で、それが自分を苦しめれば苦しむほど、そこから私は脱却できなかった。その罪というのは具体的に言うと、窃盗でも、強盗でも、殺人でも偽証でもない、世界中どこでも必ずある青少年の、相手のない性行為である。ある世俗的な医者は、盛んに猥談をしてくれたあと、私が悩んでいる罪がノーマルな行為で罪ではないという話を聞かせてくれた。それで私は罪の意識から解放されると共に、その悪癖からも解放された」(本書P53)

つまり、キリスト教的罪意識と行為を捨て、普通の人(凡夫)になり、常識的に物を考えるようになってはじめてノーマルになったというのだ。しかしキリスト教では、罪の意識のないところには、十字架の贖いは無意味であり、罪の意識が強ければ強いほど、恵みも大きいと教える。生来罪の意識の強い高倉徳太郎は、この教えに惹かれたというのである。(本書P63)

では高倉徳太郎は、如何なる人生を歩み、何故自殺をしたというのだろうか。

プロテスタントの牧師・神学者である高倉徳太郎(1885~1934)は、1885年、京都府綾部に生まれた。父は富裕な実業家で熱心なクリスチャンであり、徳太郎は父からキリスト教の影響を受けた。実母さよが夫婦間の葛藤で、徳太郎が5才の時、父と子を捨てて高倉家を出ていった。徳太郎は何を勘違いをしたのか、知恵の限りを尽くして後妻をいじめ抜くことを楽しみにしたという。松下氏は、高倉徳太郎にはある種の病理的な精神性があったと指摘されている。

その後、金沢第四高等学校を経て東大法学部独法科に進学した。東大独法科と言えば最難関の登竜門である。東京在学中、 富士見町教会に通い、富士見町教会にて、1906年(21才)植村正久より洗礼を受けた。高倉は、日本基督教会富士見町教会伝道師として植村を補佐した。

高倉は大学の無味乾燥な学問に飽きていたこともあり、師事していた植村に、東大を辞めて牧師としての道を行きたい旨を告白したのである。つまり、UCでいう献身である。植村は大喜びでこれを歓迎し、かくして高倉は大学を中退して東京神学社 (東京神学大学の全身) に入学したのである。高倉は東教神学社の創立者である植村正久から、絶大な感化を受け、恩師中の恩師としていた。(但し、晩年、植村を憎み、彼の教説をくだらないとした)

高倉は、神学社卒業後、専ら教会活動と神学に専心し、イギリスに留学し、エディンバラ大学、オックスフォード大学で神学を学び、帰国して各地の牧師を経て、東京神学社の教授に就任した。その後、柏木の戸山教会(現、信濃町教会)の牧師になり、独自の神学的説教により、日本有数の優れた教会へと発展させた。植村の没後、植村の後継者として東京神学社校長に就任した。

しかしその生涯は一貫して自我の問題との苦闘の連続であった。恩寵による贖罪の福音をとくに強調する彼の福音的キリスト教は、昭和初期の日本に、初めて神学的な覚醒と方向づけとをもたらした点で高く評価される。高倉は、罪と恩寵を強調する贖罪的神学を展開し,あわせて聖書的、福音的説教による教会形成の道を開拓した。 主著に『福音的キリスト教』がある。

しかし、ここで高倉徳太郎の運命を決定する重大な出来事に触れておかなければならない。

1925年(40才)、高倉は東京女子大学で感動的な講演(説教)を行ったが、その参加者の女学生の一人に勝俣好子がいた。 好子は高倉の説教に大いに感動し、その後、教会の礼拝に出るようになった。こうして接触が始まり、高倉は好子にガラテヤ書の贖罪論を熱く語り、情熱的な講義に好子は高倉に傾倒し、二人には恋愛の情が生じたのである。高倉は妻子がある身だったが、頻繁に恋文の授受をするなど、二人の恋愛は深まっていった。それから1934年(48才)に高倉が自殺(首吊り)するまで関係は続いた。高倉は好子との交際が必ず身の破滅を招くことを感じていた。即ち、高倉は好子との恋愛関係が罪であることを知っていたが、その罪に悩み、その罪の悩みによってむしろ贖罪の喜びを知ったというのである。

しかし、松下正寿氏は、二人の間には肉体関係はなかったのではないかと言われる。二人の関係は純粋な精神的関係で、むしろここに事件の悲劇性と病理性があると指摘された。恋愛と高倉の贖罪観と自殺には因果関係があり、高倉は罪が深いほど赦しも大きいというキリスト教的贖罪論の犠牲者だと松下氏は明言された。彼が恋愛の極致としての死と、罪の値としての死(ロマ書6.23)を結びつけ、楽しんで罪に悩み、楽しんで自殺したのではないかというのである(本書P65)。ここにいびつな贖罪論の病理あるという。

そして恋愛問題を解決するために、常識とか社会通念とか、世俗的叡智をたよらず、もっぱら贖罪観にもとづいて神学的に考えたり、神に祈祷して赦しをこうたりしたことに、高倉の悲劇があると松下氏は言われる。何故、俗事を捨てたのかというのである。松下氏は、恋愛というものは、どんなに美辞麗句を並べても、結局は男女の肉体を前提とするのであり、金銭的解決もあり得るというのである。

高倉の弟子の小塩力の著書『高倉徳太郎伝』には、自殺の動機について触れていないという。また色々な問題を抱えストレスがたまって「うつ病」で死んだのではないかと言う関係者も多い。しかし筆者は、松下氏が指摘されたように、贖罪意識を楽しんで死んだか否かは別として、好子との関係における罪意識が原因であったことは確かであると思う。

高倉は継母をいじめることを常としたといった精神的病理性があったというが、その病理性も相まって、罪意識と好子との関係を分別出来ない中で、結局、追い詰められて死を選らばざるを得なかったのではないだろうか。 松下氏は、常識とか社会通念とか、世俗的叡智を発揮すれば良かったと言われたが、それを筆者流に言えば、高倉はあまりにも真面目すぎて、信仰的潔癖症だった。時には楽天的に、大雑把でいい加減なことも必要である。

【松下正寿の文先生観】

さて、松下氏は文鮮明先生をどのような方として見ておられるのだろうか。一つは贖罪論という厄介なキリストの教理に決着を着けた宗教家ということである。何故なら、松下氏は文先生の心身一如の思想によって、罪意識から解放され、いびつな贖罪論から抜け出ることができたからである。

もとより、イエス・キリストが十字架上で贖われた霊的役事は厳然と輝き、信じる者に救いをもたらす恩寵であることは言うまでもない。しかし、もともと罪意識が強かった松下氏には、罪が深ければ深いほど贖罪の恩寵は大きいというキリスト教の贖罪論は、むしろ逆効果だったのである。

また、牧師だけが聖職で、他の職業は世俗であり、一段低く見るキリスト教の風潮に、わざわざ牧師を捨てて商学部という学問分野に身を投じた松下氏には、違和感を感ぜざるを得なかったのではないだろうか,。この点、文先生の職業観に聖と俗の解離はなく、まさに聖俗一致であり、松下氏には「我が意を得たり」だったのである。

ところで、冒頭で申した通り、松下氏は「文先生は説教によってではなく、実行によって私に真理を教えた」と語ったが、これは陽明学でいう「知行合一」の教えと軌を一にする。陽明学とは、知識と行為は一体であり、実践を伴わなければ本当の知とはいえないという考えである。

こうして松下正寿という国際政治学者にして神学者である知識人が、文先生をイエス・キリストを越える人物として高く評価し、これをまとめた『文鮮明- 人と思想』が世に出たことは、大きな一里塚だった。これを踏み台に、新たな「文鮮明評伝」が誕生することを祈念する。(了) 牧師・宣教師. 吉田宏