聖書の弱者救済思想 - 孤児・寡婦・寄留人に手厚い旧約聖書

- matsuura-t

- 2025年11月20日

- 読了時間: 15分

更新日:2025年11月21日

◯徒然日誌(令和7年11月19日) 聖書の弱者救済思想ー孤児・寡婦・寄留人に手厚い旧約聖書

あなたは寄留の他国人を苦しめてはならない。また、これをしえたげてはならない。あなたがたも、かつてエジプトの国で、寄留の他国人であったからである。あなたがたはすべて寡婦、または孤児を悩ましてはならない。もしあなたが彼らを悩まして、彼らがわたしにむかって叫ぶならば、わたしは必ずその叫びを聞くであろう。(出エジプト22.21~23)

プロローグーUC教祖の聖書観

ところで、『真の御父母様の生涯路程』には、文鮮明先生(以下「創始者」と呼ぶ)が原理を見出だされるまでの凄まじい戦いが記されている。

創始者は、「原理を発見したのは、20代前半です。(それまでに)すべてのことを完結させました。そして行動を始めたのです」と語られた。20代前半の時期は、丁度日本留学時代(1941.4.1〜1943.10)であり、日本において最終的に原理を解明されたことになる。少なくとも終戦(1945年)までには原理の解明は終わっていた。(参照→ https://x.gd/ejWkr )

創始者は、「この原理を探すために、満身瘡痍になって、一日に十二時間も十四時間も祈祷したことが何年も続きました。原理の本には血と汗と涙が絡み合っています。先生が、青春を犠牲にして投入したのです」と語られ、次のように明言された。

「原理が明かされるまでは、数多の哲学者や宗教家はあれど、誰一人として秘められた神の心情と聖書の奥義について知る者はなく、霊的には暗闇に覆われているかのような世界でした。そして、その闇の中に昇った明るい太陽のごとくに現れた先生は、すべての宇宙の原理を詳細に明らかにしました」(生涯路程)

1035年4月17日早朝、猫頭山で夜を徹する祈りの後、イエス・キリストが創始者に顕現され(満15才)、直接使命を託された。衝撃的なイエスとの出会い、明確な神の召命であった。イエスが新しい真理を直接教示されるようになり、創始者の人生は完全に変えられたのである(自叙伝『平和を愛する世界人として』P62~66)。その後10年余、真理の究明、聖書の奥義の解明に投入された創始者には、断続的に聖書に基礎を置く啓示があり、その中で原理を明らかにされていったという。 試練に遭遇し翻弄される度に創始者を深いところで支えたのは、「神から直接、み言を聞いた」(同P66)という厳粛な事実であった。

そして聖書全体を反復して読破し、新たに発見された原理と照らし合わせて聖書の奥義を検証されていった。以下は創始者における聖書研究の証言である。

①創始者の友人で建築家の厳徳紋(オム・ドンムン)氏は、日本留学時代に創始者の下宿で、次の事実を目撃したと証言された。

「下宿した私の机には、常に英語、日本語、韓国語の三種類の『聖書』を並べて広げておき、三つの言語で何度も何度も読み返しました。読むたびに熱心に線を引いたりメモを書き込んだりして、聖書はすっかり真っ黒になっていました」(『平和を愛する世界人として』P79)

②『平和を愛する世界人として』96ページには次のようにある。

「買っておいた米を取りに黄海道の白川に向かう途中、『38度線を超えて北いる神様に仕える人々を取り戻しなさい』という啓示が下り、私は即座に平壌に向かいました(1946年5月27日)。創世記から黙示録まで数十回も線を引いて読み、ごま粒のようなメモ書きで真っ黒になったぼろぼろの『聖書』一冊だけを携えて、私は38度線を超えて行きました」

1946年6月6日、創始者は平壌に着かれたが、平城での最初の弟子である金元弼氏は「文先生が使っておられる聖書の全てのページに赤線が引かれており、行間には小さな文字で書き込みがあった」と証言された。

③世界日報記者の証言

創始者がダンベリー刑務所(1984年7月~1985年8月)で、聖書を通読された事実を目撃したという世界日報記者の証言がある。記者はたまたま創始者のカバンの中に入っていた聖書を見て、そこに次の言葉が記載されていたことを目撃した。

「開始1984年12月11日日午前 0 時、読了 1985 年 1月 13 日 33時 33分 34秒、読むのに要した期間、33日 3 時間 33分 34秒。神の御旨をすべて明らかした」(創始者の韓国語聖書の表紙記載文言)

そして創始者は、「この終わりのときに、天地の秘密、神様が隠していた秘密、サタンが隠していた秘密、歴史的秘密、哲学者達の秘密の全てを解決しました」(天聖経第八篇第四章P924)と語られ、次のように聖書解明の事実を述べられた。

「数多の哲学者や宗教家はあれど、誰一人として秘められた神の心情と聖書の真義(奥義)について知る者はなく、霊的には暗闇に覆われているかのようでした。盲目にして無知なる人間の行為の記録ともいうべき人類の歴史の背後に、一つの公式とパターンのあることを悟り、歴史の秘密の全てを解明してその法則と原理を見出したのです」(『御旨と世界』創立以前の内的教会史P593~596)

更に「聖書は神の創造理想、堕落、復帰の道が隠された秘密の啓示書」と定義され、次のように語られた。

「旧約の律法の核心内容を明確に教えてくださった方がイエス様であり、先生の教えを通して、新旧約聖書全体に貫き流れる神様の救援摂理に関する天の秘密が、明確に現れているのです。聖書は神の創造理想、堕落、復帰の道が隠された秘密の啓示書です。先生が明らかにした原理は、各種の経書で疑問視されていることに対するすべての答えが、明快に表されています」(平和経・神様のみ旨から見た環太平洋時代の史観1P1590)

しかし一方、「先生は聖書だけを見て原理を探したのではないのです。『創世記が堕落の章ならば、黙示録は復帰の章だ。生命の木がこのようになったならば、生命の木に復帰されることだ。それが合わなければ聖書は間違いだ』と考えました」と言われ

、「最初から、聖書という冠をかぶり、聖書を標本としていたなら、このような道を開拓できなかったでしょう」とも語られた。(生涯路程-原理究明と思想定立)

そして創始者は、「聖書には一貫した統一性があり、メシア思想に貫かれています。これはこれら聖書記者の背後に、真の著者としての思想的核心の存在(神)がいるからです」(み言葉集)と語られ、聖書の真の著者は「神」であり、聖書には一貫した思想性があると指摘された。

即ち聖書66巻には、創始者が指摘されたメシア思想を始め、聖書を貫く一貫した思想性がある。三大思想とも言うべき「メシア思想」「唯一神思想」「贖罪思想」がそれであり、その他に、契約思想、選民思想、弱者救済思想などがある。今回はその内、「弱者救済思想」について考察する。

ちなみに聖書学者の山我哲雄氏は、ユダヤ教(旧約聖書)の代表的な思想として、唯一神思想、メシア思想、契約思想、終末思想の4つを挙げられ、「これらをキリスト教は相続した」とし、更に山我氏は、「キリスト教はユダヤ教を母体とした宗教であり、これら4つの思想は相続したが、民族主義的な選民思想と律法至上主義は相続せず、退けた」とも述べられた。(著書『キリスト教入門』岩波ジュニア新書P14)

【聖書における弱者救済(保護)思想】

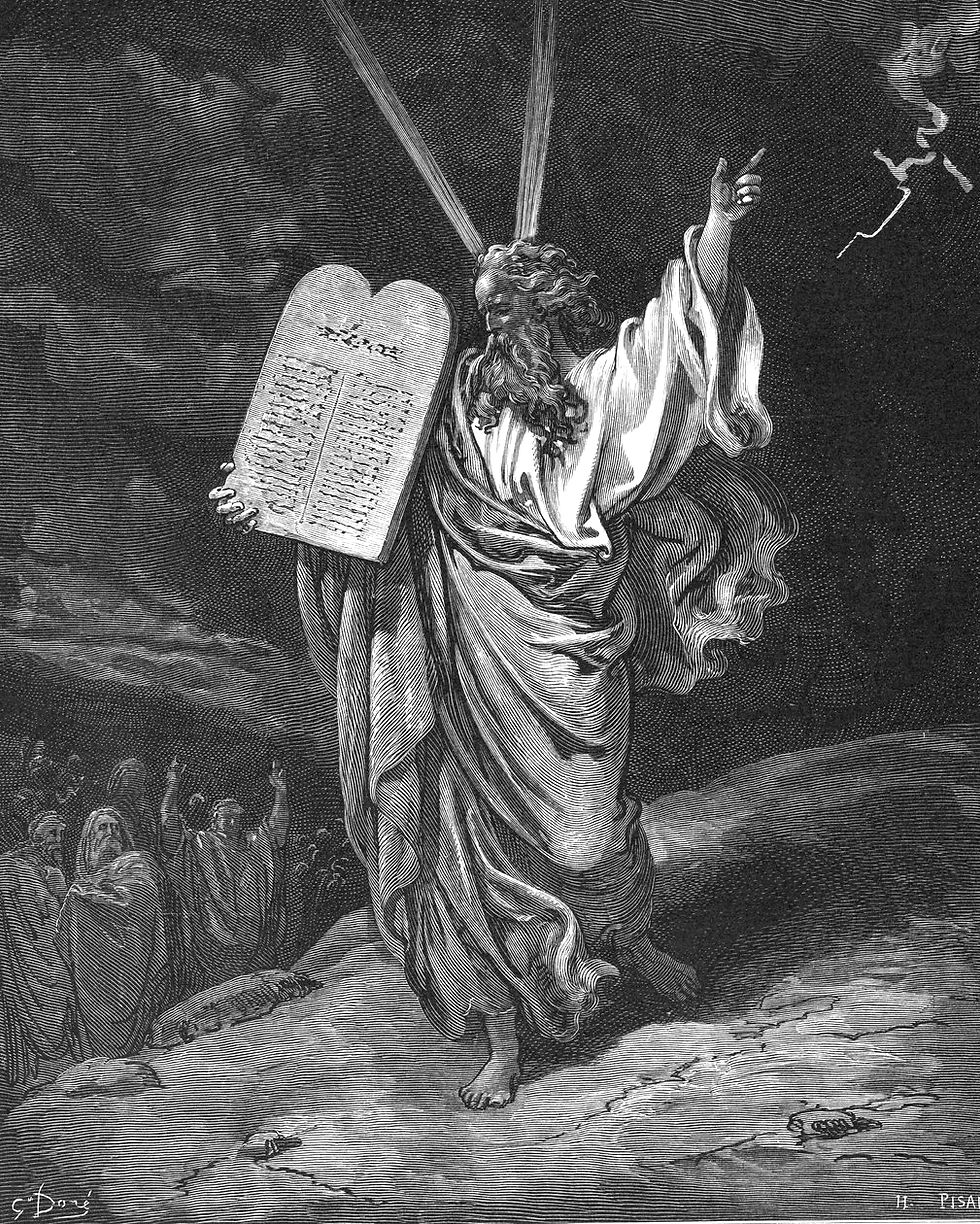

モーセに率いられたイスラエルは、シナイ山において「十戒」を授かり、またその他に色々な律法を与えられた。内容的には宗教的法規、道徳的規範、社会的規範すべてを包括している。

出エジプト記20章に記載されている「十戒」が基本的な戒律であるが、21章から23章にかけて、奴隷の扱い、窃盗の規定、お金の貸し借り、子やぎをその母の乳で煮てはならないこと、安息日の規定などの諸規定が記され、その中でも特筆されるのが人道的律法(社会法)と言われる「寄留人、寡婦、孤児への手厚い配慮」である。

「あなたは寄留の他国人を苦しめてはならない。また、これをしえたげてはならない。あなたがたも、かつてエジプトの国で、寄留の他国人であったからである。あなたがたはすべて寡婦、または孤児を悩ましてはならない。もしあなたが彼らを悩まして、彼らがわたしにむかって叫ぶならば、わたしは必ずその叫びを聞くであろう」(出エ22.21~23)

律法の中のいわゆる「社会法」は、「困窮者に利子を取ってはならない」(出エ22.25)、「目の見えない人の前に障害物をおいてはならない」(レビ記19.13)と言うように、社会的に弱い立場におかれた人々の保護に主眼がおかれている。そして旧約聖書において、社会的に弱い立場におかれた人々の代表が「孤児・寡婦・寄留者」であり、モーセの律法は彼らの保護を繰り返し命じている。そしてこれら孤児と寡婦の保護自体は、メソポタミアの古い伝統にもあるという(月本昭男著『物語としての旧約聖書』NHK出版P180)。

モーセの律法に繰り返される孤児と寡婦の保護は、古代メソポタミアの伝統を受け継いだとも言えるが、モーセの律法では更に「民の義務」として律法化された。聖書には次のようにある。

「みなしごや、やもめのためにさばきを行い、寄留者を愛して、これに食物と衣服を与えられる」(申命記10.18)

「寄留者や孤児の権利を侵してはならない。やもめの衣服を質に取ってはならない」(申命記24.17)

「寄留者、孤児、やもめのさばきを曲げる者はのろわれる」(申命記27.19)

「わたしは、あなたがたを捨てて孤児にはしません」(ヨハネ14.18)

「きよく汚れのない宗教とは、孤児ややもめが困っているときに世話をし、この世の汚れに染まらないよう自分を守ることです」(ヤコブ1.27)

こうして上記の通り、聖書には随所に寄留者、孤児、やもめ、貧しい人々を大切に扱うよう求めており、この弱者救済思想は聖書の顕著な特徴である。このような聖書の精神に準じて、多くの敬虔な聖徒が全財産、全身全霊を注いで弱者救済の奉仕に携わった。

【孤児院を作った人々ー孤児福祉事業】

ザビエルからは476年、明治維新からは157年、終戦からは80年経った。しかし、キリスト教の信者数は依然として日本の人口の1%を超えていない。お隣の韓国では33%、中国でも7%というのにである。

しかし、キリスト教はミッション系大学などの「教育分野」、聖路加国際病院、聖マリアンナ医科大学病院など「医療分野」、そして児童福祉(孤児救済)、高齢者福祉、障害者福祉、生活困窮者支援など「福祉分野」において、大きな実績を残しており、その影響は20%を越えると言っても過言ではない。即ち、キリスト教信者は少なくとも、その社会的、文化的影響力は侮れない。ちなみにUC関連団体である世界平和女性連合や南北米福地開発協会なども、開発途上国の子供たちの保護や教育活動、あるいは植樹の環境保全等、熱心にボランティア活動を行っている。 聖書に弱者保護の教えがあるからである。

このように、慈善活動や社会奉仕活動の動機と力は、宗教的動機、とりわけ聖書やキリスト教の信仰が根本になっていることが多い。(参照→ https://x.gd/H6CZU )

今回、これら社会福祉分野の内、その象徴ともいうべき孤児院設立など「児童福祉」について論考したい。

<孤児院「エリザベス・サンダースホーム」>

筆者は、2022年7月2日、神奈川県大磯にある潜伏キリシタンの遺物を収集した「澤田美喜記念館」と美喜が設立した児童養護施設「エリザベス・サンダース・ホーム」を訪問した。澤田美喜(1901~1980)は、三菱財閥の創始者岩崎弥太郎の孫娘であり、三菱財閥3代目岩崎久弥と妻寧子の長女として生まれた。

美喜は、10才位の時、静養で大磯の別荘に来ていた時、衝撃的な聖書の言葉と出会う。隣室にいた赤十字出身の看護婦が読んでいた聖書の一節「汝の敵を愛し迫害するもののために祈れ」(マダイ5.44)の声を聞き、衝撃を受け、以後、キリスト教と聖書に関心を深めていったという(青木冨貴子著『GHQと戦った女』新潮文庫P93) 。そして1922年、敬虔なクリスチャンである外交官の澤田廉三と結婚し、晴れてクリスチャンとなり、1926年、鳥居坂のメソジスト教会で洗礼を受けた。なお、美喜は廉三との間に4人の子をもうけ(息子3人、娘1人)、息子3人は軍隊に行き、3男晃(洗礼名ステパノ)は戦死している。

では美喜が何故児童擁護施設「エリザベス・サンダース・ホーム」を設立したのだろうか。

美善は、1931年(30才)、夫廉三のロンドンへの転任に伴い同行したが、その時孤児院「ドクター・バーナードス・ホーム」を訪問し、院長の「捨てられた子を、引っ張りだこになるような人間に変えるのは、素晴らしい奇跡だ」という言葉に感銘を受け、この時の体験が、日本で児童養護施設「エリザベス・サンダースホーム」を設立する大きな動機付けになった。

そして決定的な動機は、1946年、東海道線列車内での驚くべき体験だった。美喜の膝元に棚から落ちてきた紫の風呂敷に、なんと黒人嬰児の遺体が入っていたという。美喜は、警察からこの遺児の母親と間違われ、逮捕されそうになるという体験をしたのである。 この時美喜の耳元に、「もし、お前が、たとえいっときでもこの子供の母とされたのなら、なぜ日本国中の、こうした子供たちの、その母となってやれないのか」という声がし、まさにこの出来事は「神の声」だと直感し、混血孤児の救済を決心したというのである。著書に「私の残る余生をこの仕事にささげつくす決心を、はっきりさせた瞬間でした」と著わしている。美喜45才。(青木冨貴子著『GHQと戦った女』新潮文庫P59)

第二次世界大戦後の当時、駐留するアメリカ軍兵士など連合国軍兵士と日本人女性の間に強姦や売春、あるいは自由恋愛の結果生まれたものの、川や沼、トイレに無惨に捨てられる混血孤児が急増していた。両親はおろか周囲からも見捨てられた混血孤児たち(GIベビー)である。美喜は私財を投入して孤児院設立に奔走し、 最初の寄付をしてくれた聖公会の信者エリザベス・サンダースにちなみ、「エリザベス・サンダース・ホーム」と名付けた。

設立後、世間の誤解や偏見、資金難など幾度かの危機に遭遇したが、美樹は持ち前のバイタリティーと信仰によって乗り越え、560名の混血孤児を含む2000人もの孤児を育て上げたのである。

聖書に、「寄留者 、孤児、やもめを虐げず」(エレミヤ7.6)とあり、 また「わたしは、あなたがたを捨てて孤児にはしません」(ヨハネ14.18)とあるように、聖書は随所に孤児、やもめ、寄留者、貧しい人々を大切に扱うよう求めており、美喜の行動にはこうしたキリスト教の慈善思想が根底にあった。ちなみにマザーテレサが、貧しい人々への献身を決定付けた回心聖句は次のフレーズである。

「あなたがたによく言っておく。わたしの兄弟であるこれらの最も小さい者のひとりにしたのは、すなわち、わたしに(イエスに)したのである」(マダイ25.4

そういえば、創始者の自叙伝『平和を愛する世界人として』には、「八道(全国)の人に食事を振る舞えば、八道から祝福がくる」が曾祖父の遺言であり、「文氏の家にいけば、ただでご飯を食べさせてくれる」という評判だったとある。創始者自身も「生活が苦しくてご飯を食べられない子供に、何としてでもその子の空腹の問題を解決することが、私の一番好きな遊びでした」(P27)とある。私事で恐縮だが、筆者の母親は、戦後の貧しいころ、年端も行かない子供が石鹸や小物などを売りに自宅にきた時は、商品全部を買い上げて帰していた。

<スティーブン・ジラードの孤児院>

ところで、内村鑑三の著書『後世への最大の遺物』に、アメリカ史上屈指の実業家スティーブン・ジラード(1750年~1831年)が建てた世界一の孤児院の話が紹介されている。ジラードが生涯かかって溜めた金をことごとく投じて建てたものだという。

ジラードは「妻はなし、子供はなし、私には何にも目的はない。けれども、どうか世界第一の孤児院を建ててやりたい」として、懸命に働いて貯めた金でベンシルバニアに建てた孤児院である。死に際し、「この金をもって二つの孤児院を建てろ、一つはおれを育ててくれたところのニューオルリーンズに建て、一つはおれの住んだところのフィラデルフィアに建てろ」と言ったという。内村鑑三は、フィラデルフィアに行く機会があれば、一番にまずこの孤児院を訪問して見ることを勧めている。

ジラードは貧しい家に生まれ、幼いときに片目を失明するハンディを負ったが、アメリカのフィラデルフィアに移住した後、貿易で身を立て財を成した。

守銭奴とさげすまれることもあったが、1793年にフィラデルフィアで黄熱病が大流行した際には、避病院を建設するとともに、市中に放置された遺体を自ら担いで搬送する篤志家の側面も見せたという。また1812年に発生した英米戦争後、アメリカ政府が膨大な負債を抱え破産の危機に瀕した際には、個人資産で債権を買い上げて救国の英雄となっている。

こうして、澤田美喜にせよ、ジラードにせよ、はたまた世の慈善家にせよ、弱者を保護する精神は聖書に通じ、神に通じる道である。

【手厚い日本の福祉制度】

さてこの項のおしまいに、日本の福祉制度の素晴らしさ、きめ細かさを記しておきたい。筆者はその恩恵を受けた者として身に沁みて感じている。

筆者の配偶者は4年半前に他界したが、亡くなる前3年間は寝た切りであり、筆者が自宅で介護した。知人は「よく介護をしましたね。さぞかし大変でしたね」と慰労の言葉をかけてくれる。その言葉自体は大変ありがたいのだが、実はちっとも大変ではなかったのである。

週2回のお風呂の訪問サービス、週2回の看護師の訪問看護、週1回の医師の訪問、更に介護用ベッドのサービスである。これらのきめ細かいサービスは高齢者医療保険でカバーされ、筆者の負担はほとんど無いに等しかった。筆者はつくづく日本に生まれたことを感謝し、この時ほど日本に恩返しをしなければならないと思ったことはない。このように日本の福祉制度はきめ細かく、充実しているのである。(但し、左翼は文句を言っているが....。)

また、筆者は児童擁護施設で育ったある知人の話を聞いた。その知人は両親の愛情をほとんど知らないで育ったが、その顔は朗らかで、怨みもつらみも感じられなかった。

児童養護施設(孤児院)とは、さまざまな理由で家庭での養育が困難な子どもたちを保護・養育する施設である。保護者のいない児童、虐待されている児童、病気や貧困などにより家庭で暮らせない児童などが対象で、生活指導、学習指導、自立支援などを行う。児童福祉法41条は、「児童養護施設は、保護者のない児童、虐待されている児童など、環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設」と定義する。

児童相談所長の判断に基づき、都道府県知事が入所措置を決定する児童福祉施設であり、厚生労働省「社会福祉施設等調査」では、2016年現在、児童養護施設は615施設(公立37、私立578)、入所定員は33,008人、在所児(者)数は27,468人であり、施設では児童指導員や保育士等が働いており、職員数は16,672人と言われている。

このように、介護制度にせよ、児童擁護制度にせよ、日本の福祉制度は充実しており、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と謳われた憲法25条の精神が、これ程実現している国はないと思われる。非キリスト教国であり、聖書の神を知らない日本だが、キリスト教国家を上回る福祉水準を維持していると言わざるを得ない。前期した「エリザベス・サンダースホーム」や「ジラードの孤児院」など宗教系児童擁護院と相俟って、孤児たちが人間としての尊厳を保ちつつ、また巷で迷うこと無く育つことができる環境が用意されていることは幸いである。

以上、今回は聖書の弱者救済思想とその実践を概観した。筆者は日本の福祉制度に、「見よ、人の目から涙を全くぬぐいとって下さる。もはや、死もなく、悲しみも、叫びも、痛みもない」(黙示録21.3~4)との神の理想の一旦を垣間見たものである。日本よ、ありがとう!(了)

牧師・宣教師 吉田宏